C’è tempo fino al 27 luglio 2025 per visitare la mostra che le Gallerie dell’Accademia di Venezia dedicano al concetto di corpo nel Rinascimento veneziano. Se non lo avete ancora fatto, ecco il nostro focus con tutte le curiosità su tre opere da non lasciarsi sfuggire

Curata da Guido Beltramini, Francesca Borgo e Giulio Manieri Elia, la mostra Corpi moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione alle Gallerie dell’Accademia di Venezia svela i tanti significati assunti dal corpo umano, fra arte, scienza e cultura materiale. Se siete curiosi e volete saperne di più, ecco le storie di tre opere – rispettivamente incluse negli altrettanti capitoli della rassegna dedicati all’anatomia, al desiderio e alla persona ‒ racchiuse fra le pagine del catalogo edito da Marsilio Arte.

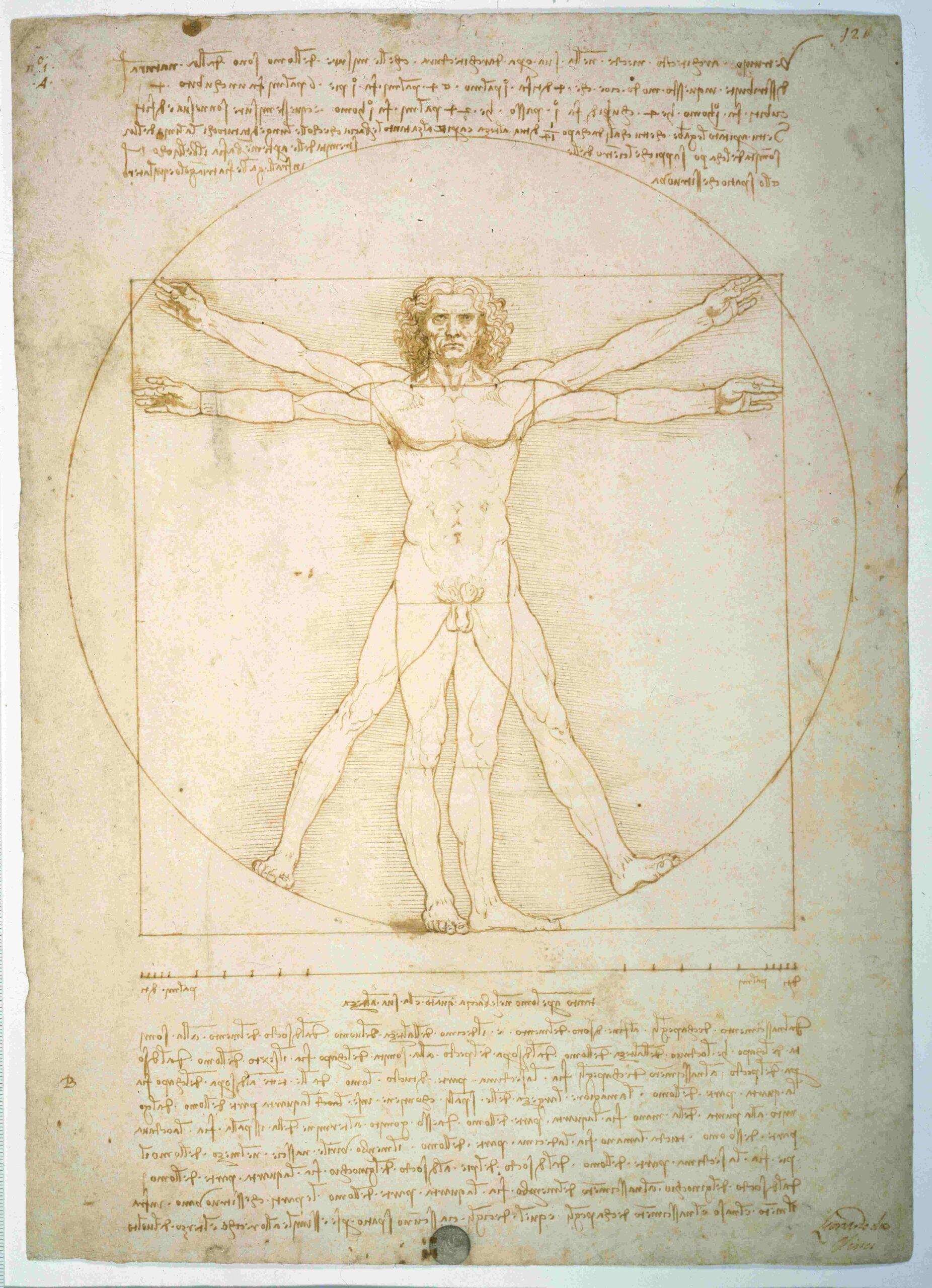

Leonardo da Vinci (1452-1519), Studio proporzionale di corpo maschile (Uomo vitruviano), 1490-1497, penna e inchiostro su carta, con tracce di stilo, punta d’argento o piombo, velature marroni, fori di compasso, 345 x 246 mm. Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. 228r […]

Il disegno, databile tra il 1490 e il 1497, raffigura un uomo nudo inscritto in un cerchio e in un quadrato, due figure geometriche i cui punti centrali sono collocati rispettivamente nell’ombelico e nei genitali della figura. Leonardo parte da una vasta campagna di misurazione, fondamentale per esplorare la variabilità della natura e sussumerne le regole, che integra con lo studio dei canoni antichi e moderni, ad esempio quello proposto da Leon Battista Alberti nel De statua (1450-1464). In questa fase prima del disegno, quella figurativa, la ricerca rimane autonoma rispetto a Vitruvio, che viene esplicitamente richiamato solo nel testo, aggiunto sul foglio in un secondo momento, nello spazio sopra e sotto il disegno. Nella figura, l’artista si discosta dal canone vitruviano in più punti: suddivide l’altezza in sette parti invece di sei, inclina il piede sinistro per mantenere la coerenza proporzionale e ridefinisce la scala delle misure, calcolando l’altezza come dieci volte il volto, anziché otto volte la testa. L’esito, quindi, non è né il ritratto di un individuo particolare né una riproduzione fedele di un canone, ma una rielaborazione teorica del corpo umano, in cui il soggetto è inscritto in una griglia geometrica che ne formalizza le proporzioni […]. Lo studio segna il culmine della prima fase di ricerca sulle proporzioni.

Dopo il 1500, l’interesse di Leonardo si sposta dall’ideale al particolare, concentrandosi sulle variazioni del corpo in relazione all’età, al sesso e al movimento. Leonardo raccomanda agli artisti di studiare e misurare il proprio corpo, esplorandolo con freddezza come se fosse di un’altra persona e confrontandolo con un corpo ideale e universale, per prendere coscienza delle particolarità della propria forma.

Il confronto con l’Autoritratto di Dürer […], di quasi vent’anni successivo, permette di cogliere due prospettive diverse, ma entrambe fondate sulla stessa metodologia empirica, in cui la misurazione è lo strumento principale di conoscenza del corpo: Leonardo elabora i dati raccolti per giungere a un principio generale che trascenda l’individualità e sintetizzi la totalità umana, mentre Dürer li impiega per definire la propria corporeità in un momento specifico, registrandone accidenti e singolarità.

Leonardo da Vinci (1452-1519) Studio proporzionale di corpo maschile (Uomo vitruviano), 1490-1497, penna e inchiostro su carta, con tracce di stilo, punta d’argento o piombo, velature marroni, fori di compasso, 345 x 246 mm. Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. 228r © Archivio fotografico G.A.VE – su concessione del Ministero della Cultura ‒ Gallerie dell’Accademia di Venezia

Tiziano Vecellio (1488/1490-1576), Ritratto di sposi con testimone, 1510 ca., olio su tela, 74,9 x 65,6 cm. Windsor, Royal Collection, inv. RCIN 403928 […]

La composizione ritrae due uomini e una donna: lei reclina la testa sulla spalla dell’uomo alla sua sinistra, che la abbraccia e posa la mano destra sul suo seno. Lo sguardo dell’amante, diretto verso lo spettatore, è calmo e privo di sensualità ostentata. Sulla destra, in secondo piano, compare un secondo uomo, in posizione subordinata rispetto alla centralità della coppia. Pentimenti visibili permettono di identificare nella tela il prototipo di altre varianti note, inclusa quella di Casa Buonarroti (Shearman 1983, n. 65).

L’attribuzione a Tiziano è stata a lungo messa in discussione, e dibattuta con Paris Bordon e Giovanni Cariani (The Art of Italy in the Royal Collection 2007, n. 60). Ma l’aspetto più enigmatico rimane la ricerca del soggetto, che gli studiosi hanno variamente identificato: dalla Pharsalia di Lucano (libro V, I secolo d.C.) – già citata da Carlo Ridolfi (1648) – a una novella di Matteo Bandello composta in quegli anni (Cavalcaselle, Crowe 1871, II, p. 148). Il gesto della mano sinistra dell’amante aiuta a fare chiarezza: nel contesto del rito matrimoniale veneziano pretridentino, il gesto ha una valenza simbolica precisa come presa di possesso della compagna, mentre l’uomo in secondo piano è presente in quanto “compare dell’anello”, testimone dell’unione sponsale (Economopoulos 1992; I tribunali del matrimonio 2006, pp. 663-703). Diverse fonti d’archivio veneziane confermano queste circostanze: nel 1512, ad esempio, un giovane sposo, in seguito a un matrimonio stipulato per verba de presenti ma non consumato, dichiara di aver «messo la man in sen et tochado le tette» della sposa in presenza di testimoni (Venezia, Archivio Storico Patriarcale, Curia 11, CM, vol. 12, Clara Marcello vs Francesco de Orlandi). Il ruolo del garante formale dell’unione viene documentato dalle fonti come sempre vicino agli sposi durante diverse fasi del rito, tra cui lo scambio dell’anello, nonché il giorno successivo alla prima notte di nozze.

La scena richiama inoltre una tipologia visiva popolare nelle immagini di genere in Europa settentrionale, ripresa anche nel bulino della Coppia di amanti […]. Nel caso di Tiziano, non solo il gesto, ma anche la presenza di un terzo, testimoniano la legittimità del rito.

Tiziano Vecellio (1488/1490-1576), Ritratto di sposi con testimone, 1510 ca., olio su tela, 74,9 x 65,6 cm. Windsor, Royal Collection, inv. RCIN 403928 © Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust

Manifattura europea, Braccio artificiale, metà del XVI secolo, ferro e acciaio, 6 x 42 x 11 cm. Firenze, Museo Stibbert, inv. 3819_A […]

Nel Cinquecento, i semplici dispositivi in legno e cuoio, caratteristici delle protesi fin dall’antichità e apprezzati per la loro capacità di ripristinare alcune funzionalità fisiologiche, furono progressivamente sostituiti – almeno negli strati più elevati della società – da arti artificiali parzialmente meccanizzati in ferro e acciaio, che imitavano, per la prima volta nella storia europea, l’aspetto naturale delle articolazioni perdute. Realizzati principalmente da fabbri e armaioli, questi arti meccanici erano manufatti di ingegneria sofisticata, progettati su misura per integrarsi al corpo mutilato con il massimo grado di funzionalità ed ergonomia. Le protesi superiori, come il braccio conservato allo Stibbert, erano composte da più sezioni articolate e dotate di sistemi di fissaggio tramite ribattini, viti e una serie di fori lungo i bordi per assicurare l’imbottitura. Il bottone di scatto sull’avambraccio consentiva lo sblocco e la distensione dell’arto in tre posizioni diverse, mentre i meccanismi di blocco e rilascio garantivano stabilità nei movimenti. L’acciaio, più resistente del ferro, conferiva maggiore durata e minore ossidazione. Le mani artificiali replicavano la struttura anatomica con una notevole attenzione alla meccanica. Il pollice era semichiuso e fisso, mentre le quattro dita, anche queste semichiuse, erano articolate con un meccanismo rotatorio, regolabile in tre posizioni di presa. Un bottone, collocato sul polso e collegato internamente a un risalto dentato, permetteva il rilascio della presa con un movimento controllato. Le protesi per gli arti inferiori presentavano soluzioni tecniche diverse. […] Questo equilibrio tra estetica e funzionalità favoriva il recupero di una parziale autonomia, consentendo agli amputati di tornare a svolgere lavori manuali – i quali, non potendo tornare sul campo di battaglia, spesso trovavano lavoro negli arsenali – e di mantenere funzioni simboliche come cavalcare o brandire armi. In ogni caso, l’amputazione era sempre una decisione drastica, presa, quando inevitabile, da medici e chirurghi […]. Sebbene il paziente avesse un ruolo marginale nella decisione di amputare, il trauma psicologico e il desiderio di ripristinare un’identità conforme agli standard sociali influenzavano significativamente il percorso di post-amputazione. L’adozione di una protesi mitigava la percezione della deformità e contribuiva anche a una reintegrazione sociale e professionale più armoniosa.

Manifattura europea, Braccio artificiale, metà del XVI secolo, ferro e acciaio, 6 x 42 x 11 cm. Firenze, Museo Stibbert, inv. 3819_A © Museo Stibbert

Testi a cura di Carlotta Moro

Testi tratti dal catalogo della mostra Corpi moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione, Marsilio Arte, Venezia 2025

INFO

Corpi moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione

fino al 27 luglio 2025

GALLERIE DELL’ACCADEMIA

Campo della Carità ‒ Dorsoduro 1050, Venezia

https://www.gallerieaccademia.it

Cover photo: Corpi moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione, exhibition view, Gallerie dell’Accademia, Venezia 2025. Photo Andrea Avezzù

Prodotti correlati

Articoli correlati