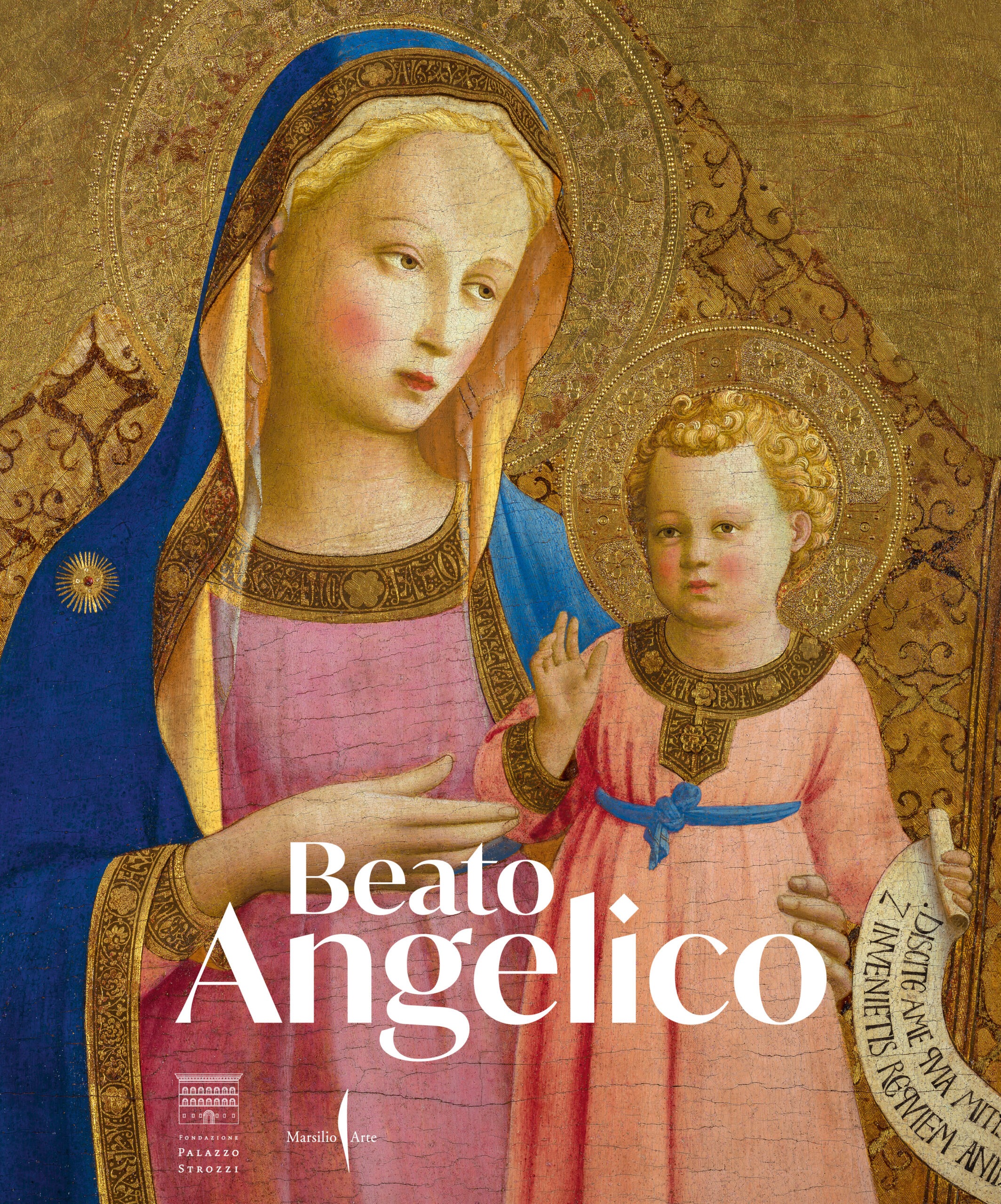

La pala e il solo incarico che Beato Angelico ricevette da una confraternita legata all’ordine mendicante dei francescani, “rivale” storico dei domenicani.

Nonostante lo stato di conservazione, l’importanza di questa creazione nella carriera di Beato Angelico non è da sottovalutare: si tratta infatti di un tassello fondamentale nell’elaborazione delle pale eseguite dal pittore domenicano. Rispetto alle pale di Fiesole e di San Pietro Martire, le proporzioni sono ancora più monumentali. La Madonna, al centro, e volutamente più grande dei santi che la affiancano, trattati quasi come statue.

Colpisce la preziosità dei materiali utilizzati: allo sfondo dorato, al blu lapislazzuli del mantello della Vergine e al broccato alle sue spalle si aggiunge la croce in argento sorretta da Giovanni Battista. Beato Angelico impiegò una cura da miniaturista nella resa della peluria, in particolare nella barba di san Girolamo o nella lunga chioma e nei peli che ricoprono il corpo nudo del santo eremita Onofrio. Questa attenzione al dettaglio si estende alle scene della parte superiore – che raffigurano un’Annunciazione ai lati di una Trinità –, in particolare nel mantello dorato di Dio Padre, nell’anello al dito della Vergine, segno della sua fedeltà a Dio, o nella semplice sedia di paglia, così realistica, collocata alle sue spalle.

Lo sfarzo del registro principale e delle cuspidi del trittico può essere nuovamente apprezzato dopo il recente restauro eseguito dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze in vista di questa mostra, operazione che non ha peraltro nascosto i molti danni subiti nel tempo dalla pala. All’inizio del XVII secolo la cappella della compagnia di San Francesco fu infatti spostata nei sotterranei del convento, dove si ritiene sia stata trasferita anche la pala, ancora provvista della predella. Nel 1785 la confraternita fu soppressa e la predella andò verosimilmente dispersa, in quel momento o in concomitanza con la successiva soppressione del convento di Santa Croce, nel 1810. I pannelli principali, restaurati abusivamente con la soda, furono devoluti alla Galleria dell’Accademia, per poi essere depositati alla certosa del Galluzzo; solo la Madonna, meno danneggiata, sarebbe stata presto trasferita al Museo di San Marco.

La predella è costituita da cinque pannelli che raffigurano storie di san Francesco d’Assisi. Tre di essi si trovano alla Gemäldegalerie di Berlino: l’Incontro tra i santi Domenico e Francesco d’Assisi, l’Apparizione di san Francesco d’Assisi ad Arles (entrambi acquistati nel 1823 a Roma, dove li possedeva Jakob Salomon Bartholdy) e i Funerali e accertamento delle stimmate di san Francesco d’Assisi (dono del 1909 del direttore generale dei Musei berlinesi Wilhelm Bode, che aveva ricevuto il dipinto come onorario per un catalogo dei bronzi di John Pierpont Morgan: si veda Bode 1930, ed. 1997, I, pp. 370-371). Un altro frammento, che rappresenta la Prova del fuoco di san Francesco d’Assisi davanti al sultano, e al Lindenau-Museum di Altenburg (acquisito nel 1845 a Roma), mentre l’ultimo pannello, San Francesco d’Assisi riceve le stimmate, si trova ai Musei Vaticani almeno dal 1837. È merito di Miklós Boskovits (1976b, pp. 36-38) che la predella sia stata ricollegata alla pala.

Rispetto al registro principale, dalla composizione canonica e quindi un po’ irrigidita per via dello sfondo dorato, nella predella Beato Angelico dà libero corso alla sua fantasia, rappresentando un paesaggio di freschezza inedita (nell’Incontro tra Domenico e Francesco), dei notturni tanto sorprendenti quanto mistici (nella scena delle Stimmate e nell’Apparizione ad Arles) o, nella Prova del fuoco, una composizione che ritroveremo nelle sue pale unificate, a partire da quella di San Marco. Singolarmente è dunque in una zona marginale dell’opera, ovvero la predella, che il pittore si mostra più audace, stabilendo così le basi delle sue creazioni future.

La sequenza originale della predella è stata lungamente dibattuta. Per le sue dimensioni, doppie rispetto agli altri elementi, i Funerali e accertamento delle stimmate di san Francesco d’Assisi ne occupavano certamente la parte centrale. Le analisi radiografiche condotte dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze in vista di questa mostra (in stretta collaborazione con le tre istituzioni proprietarie dei frammenti di predella) hanno dimostrato che l’Incontro tra i santi Domenico e Francesco d’Assisi era collocato all’estrema sinistra, seguito da San Francesco d’Assisi riceve le stimmate; a destra dei Funerali e accertamento delle stimmate si trovava prima l’Apparizione di san Francesco d’Assisi ad Arles, poi la Prova del fuoco di san Francesco d’Assisi davanti al sultano. L’ordine delle scene non sarebbe quindi per niente cronologico, ma dipenderebbe più da un desiderio di equilibrio compositivo tra le scene diurne e quelle notturne.

Neville Rowley